今年3月中,中国油料产业分会在海南儋州澳斯卡粮油召开会长办公会,我以协会品牌推进办公室副主任的身份做了一个《品牌成长 共生共荣》的演讲。

会议结束后各个场合遇到的人,从行业泰斗王瑞元、油脂协会会长何东平,中国油料产业分会会长相海,到各位业内精英,还有与会的《中国油脂》、《中国粮油报》等媒体负责人,都毫不吝啬地对我表达鼓励,在这里再次感谢各位行业大佬的肯定。

但是由于时间有限,那次演讲没能展开,我一直想找个机会再做点补充,而且觉得写篇公众号文章,会比特定场合演讲能有更多机会被看到,并能得到更多的反馈和指正,于是有了这篇文章。

“突围”这个词儿,自我服务食用油领域的客户以来,在各种不同场合多次提及。

根据天眼查专业版数据,截至2025年4月,中国现存在业、存续状态的食用油相关企业超25.1万家。

我们再看一样市场集中度的数据(CR=Concentration Ratio,CR3代表前三名合计占有份额)。

以上来自网络公开数据,我没做细致核对,数据或许有偏差,但食用油市场的高度集中显而易见。

头部企业拥有明显的品牌优势,而在中国,有近42%的消费者在做食用油购买决策时取决于品牌知名度。(艾媒咨询 中国食用油消费行为调查数据)

除了品牌和渠道,头部品牌还有资金、政策、资源优势,能大手笔投广告搞营销,不断堆积行业竞争的难度,进一步筑起各种护城河,以此来阻击打压竞争对手。

广告行业有一句话:“你知道你投放的广告费至少有一半浪费掉了,可怕的是你不知道浪费在哪儿了”。

这浪费的广告支出可能确实没有推动这家企业的销售增长,但却能推高其他竞争对手的营销成本,让追随者望而却步。

行业巨头和高度市场集中是中国食用油行业市场化30多年高速发展的产物,伴随这30几年发展的还有另外一项结果:

人均GDP超过1万美元后,对食用油的人均消费量将进入不增长甚至下降的趋势。

另一方面,近些年我国人均每天吃油48克,远远超过膳食指南推荐的每人每天25克~30克。

2025年,国家卫生健康委会同有关部门启动实施“体重管理年“活动,活动宣传口号为“健康体重,一起行动”。

综合以上相关信息,可以说,中国食用油行业正在进入存量市场阶段,你多卖一桶油,对应同行就会少卖一桶。

如此残酷的竞争环境,行业内每家企业都彼此处于重重包围之中,头部品牌坐拥先发优势、行业格局壁垒森严。

摆脱约束、创造突破口,是一句自嗨的空话,还是确实可行的选择,可以从这两个大的维度去分析:

近30年中国的发展,可以用世易时移、物换人非两个词概括,其中最值得探讨的变化是人群和媒介。

我们习惯用每十年划分一个代际,从60后到00后,中国食用油的消费者和使用者每个代际都特色迥异。

网上有个热梗:”当00后掌握了社交媒体的管控权“,结果就是他们会发疯、卖惨、吐槽领导、土味审美,各种反常规操作,不按套路出牌。

可以说,正在成为主流消费人群的Z时代,是成长于互联网时代的“数字原住民”,他们的生长环境、知识积累、生活态度、消费观念、兴趣爱好,呈现出与前辈世代截然不同的特质:

个性是主体通过独特行为、审美或价值观,在集体规范中确立自我身份的表达方式,它既是对同质化的反抗,也是寻求圈层认同的媒介。

有的00后职场女性,一年花费1万元购买潮玩手办爆改工位,打造“3平米小别墅”,本质是将公司标准化空间转化为个人精神领地来彰显个性。

松弛感是一种在压力下保持平和、从容的心理状态,表现为低神经质水平、高钝感力、超然心态,其本质是“允许一切发生”的认知调整能力。

杭州法喜寺“电子木鱼”销量年增200%,年轻人边敲木鱼APP边加班,用赛博修行对冲KPI压力,制造可控的仪式感松弛;

年轻人热衷大地色系、OVERSIZE的宽松服饰,以“身在工位,心在旷野”的着装美学营造心理度假感,用视觉松弛对抗都市快节奏。

情绪价值=情绪收益-情绪成本,包含感官驱动(五感愉悦)韦德官方网站与社会竞争(荣誉感)双重机制。其本质是技术时代的情感代偿。

泡泡玛特用户中70%为Z世代,潮玩的兴起深刻反映了中国年轻一代消费观念的变革,玩具从传统的“娱乐工具”转型为“情绪载体”,其背后是年轻人对情感共鸣、自我表达和文化认同的强烈需求。

今年5月底,巴黎世家推出的一款限定款手拿包,长方形包体设计,正面印有“北京烤鸭”图案及中文字样,包身背面甚至印有“营养成分”表。

这已经不是巴黎世家第一次搞这么离谱的设计,之前还出过:宜家同款购物袋、春运编织袋、垃圾袋包、轮胎鞋,每一件都价格不菲。

巴黎世界用“ 熟悉感 × 价格颠覆”来打造“荒诞感”,针对的正是年轻人的叛逆。

伴随中国经济高速发展成长起来的年轻人,所有的行为表现既倒反天罡又入情入理。

人群和媒介都在变,走老路无法到达新地方,用以前的沟通方法套路新消费人群,可能换来的是不屑一顾和嗤笑。

1、追求精致 松弛感的现代人已经对靠油腻说教成长起来的传统品牌出现审美疲劳;

2,从饮食习惯到价值观,年轻人更加开放包容、愿意尝试新鲜、主动追求情绪价值;

3,在新的媒体生态、科技手段面前,新老品牌处于统一起跑线,甚至传统品牌背负包袱,难以灵活应对;

4,出于文化认同和自信,中国人对本土品牌的支持力度仍在不断强化,中国人兴趣的多元化和传统文化的归属感可以支持品牌崛起

佛教里有个“成住坏空”的术语,描述世界循环演化的四个阶段,即形成、存续、毁灭和空无,合称四劫。

企业蓬勃壮大的,大企业病也会接踵而来,创始人天纵英才的,职业经理人大概率能力相对均值回归。

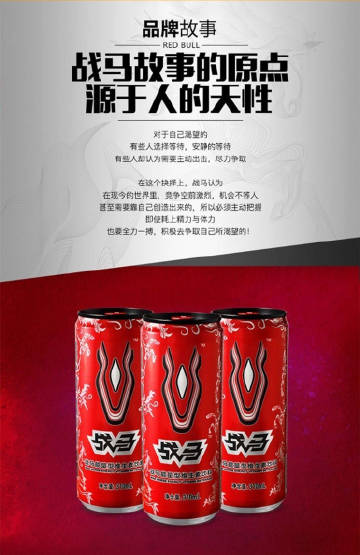

中国红牛一家曾经一度站到全国能量饮料75+%的市场份额,但也没能阻止东鹏特饮、外星人的崛起。

一个企业,靠努力、靠运气,更长久的撑住繁荣局面不是难事,但长期来看,还是没法抵抗客观规律总体上的不偏不倚。

综合中国近些年发展的宏观背景和市场要素,结合事物发展普遍规律,我们有勇气说:

这部分内容,主要讲近30年来,中国那些崛起的消费品牌做对了哪些事情,我们希望从中得窥门径。

概括地说,过去30年,在经济、人口、需求、产品、媒介、渠道六大核心要素协同演化下,一些企业抓住机会成就了自己。

经济发展推动人口结构产生变化,这种变化表现在出现了更具购买力的消费人群,产生了一些不同层级不同形式的消费需求,需求升级倒逼产品创新。

新的产品通过媒介传播和销售渠道各自渗透,到达离消费者心理和物理距离最近的地方。

从幕后的角度,离不开创始人非凡的资源整合能力,也离不开被成功欲望裹挟的、灵活务实且高超的商业运营手腕。

现在非常有作为的一家高科技企业,90年代就很重视资源整合,也敢于投入重金延揽人才,当年去哈工大招聘,会简单高效地问三个问题:

回到快消行业,差不多十年前一段时间,我每天会上微博盯紧一个账号,因为这个账号会重复发布一段内容,说某Y姓老板在95年左右坑了账号主人上亿的现金。

那些成功企业老板长袖善舞的能耐不可复制,不是我们讨论的重点,下面我要介绍的是从营销的维度,近些年中国成功企业可以借鉴的方法论。

大家耳熟能详的4P理论,强调产品、价格、渠道、推广,用更精简的表达,其实营销还可以继续概括为:

在线下渠道为王的时代,知名啤酒企业为了争夺一个夫妻老婆店的产品摆放,可能会出动卡车拉人,然后进行最原始的街头殴斗。

心智的优先性背后靠的是品牌和媒介策略,成交的便利性依靠的是铺货率及渠道布局。

依次来讲述我所观察到红牛、王老吉、洽洽瓜子、小熊电器、杜蕾斯、元气森林、螺蛳粉、三顿半为例。

先讲我的老东家红牛,经常有人跟我讲,红牛的成功是靠吸引眼球的极限运动,让品牌得以成功,这话并不全面。

从产品的角度,红牛被引入中国,恰逢中国经济发展起步,以高蓝低白(高级蓝领低级白领)为代表的体力工作人群需要有产品为他们提神醒脑。

从媒介的角度,上世纪央视这样的媒体代表着政府的声音,也有政府的权威属性。

央视那时候说水能治病都不会有人怀疑,一句“困了累了喝红牛”在全国范围内营造了巨大的感召力和影响力,奠定了红牛成功的基础。

“上火”这个概念是深植在中国人认知里的,王老吉把凉茶这个产品从华南推广到全国,本身就具备强大的用户基础。

经常有人讲王老吉的成功是因为品牌定位做的好,事实上,“怕上火喝王老吉”的品牌定位确实功不可没,但也并不是唯一决定性因素。

“困了累了喝红牛”、“保护嗓子 用金嗓子喉宝”、“经常用脑 喝六个核桃”、“要想皮肤好 早晚用大宝”、“肚子胀不消化 吃江中健胃消食片”...

这些公众所熟知,具有同样内容逻辑的广告语被公众熟知,都靠的是媒介广告的大量曝光。

王老吉的崛起也是因为电视台大量广告的加持,以及在央视成功操作汶川地震捐款事件,

王老吉确定“怕上火喝王老吉”的广告语,当年的广告就投入了4000万的广告预算,2025年的广告预算为1个亿,2007年以4.2亿拿到央视广告标王,后来加多宝看到地方卫视的崛起,赞助“中国好声音”的费用也是以亿为单位。

出身体制内的洽洽瓜子创始人36岁下海创业,观察到瓜子是国民刚需,通过“水煮工艺”替代传统炒制进行创新,推出“洽洽”这个品牌。

2000年开始重金投放央视广告,迅速打响品牌,业绩飞速增长,成为“国民瓜子”,2011年成功上市,成为“炒货第一股”。

扣除非经常性损益后的净利润下降79.85%-85.86%,仅有4000万-5700万元,创下2011年上市以来的最差业绩。

有行业内专家认为,洽洽瓜子盛极而衰,除了产品老化和结构单一,还因为没能有效拥抱短视频、直播等新传播方式,未能把握新消费人群兴趣点,渠道变革缓慢。

从洽洽瓜子的案例可以看出,媒介红利也并不总是以强势媒体广告的形式存在,淘品牌是利用另一种媒介红利的典型代表。

当年阿里要打造B2C的淘宝商城,但苦于没有知名品牌入驻,阿里不得不扶植本土原创品牌,并提供了规模巨大的流量作为支持,韩都衣舍、裂帛、七格格、小熊电器由此搭上淘宝的顺风车。

但当更多成熟品牌入驻天猫,流量不再倾斜给这些原创品牌的时候,没能自造流量的淘品牌以各种方式销声匿迹,小熊电器凭借紧跟当代年轻人的消费心态和电商趋势保持步伐一致,跻身全球品牌榜百强。

作为不能做广告的安全套产品,如何推广品牌也是难题,但杜蕾斯抓住微博这个社交平台崛起的时代红利:

通过源源不断持续性输出有创意有话题性的原创内容,杜蕾斯在社交媒体端的创意,为网友实现情感归属和被尊重的的需求提供了机会,让品牌深入人心。

为了把产品的优势与主要目标人群精准对接,元气森林运营团队和健身、美妆博主合作,通过“减脂必备”等场景化内容,将产品融入目标用户生活场景,实现KOL种草与圈层渗透。

发起“元气森林气泡挑战”等抖音话题,引导用户创作创意喝法视频,强化产品趣味性,实现短视频与直播场景化触达。

2016年“直播元年”,B站吃播博主夸张的嗦粉表情引发全网模仿,#螺蛳粉挑战#等话题播放量破亿,借助“臭而香”的反差感形成的社交货币,螺蛳粉开始走红。

尤其是2020年的疫情,让螺蛳粉以2800万件销量登顶电商美食榜,预包装产品年寄递量超1亿件,成为全国三大快递破亿单品之一。

以上内容,旨在通过梳理近30年中国快消产品的发展,找到可以借鉴的营销规律,企业无论成功与否,都值得我们尊敬。

这也是我的一贯态度,2023年,我发表过一篇《直男?孤勇者?我想为钟薛高点个赞》,因为我深知打造一个品牌的艰辛,暂时不在光影里的也是英雄。

它代表了过往经验的价值转化,可以在特定时间范围内,通过梳理所研究行业内的重大事件,找到行业发展的规律和启发;

它代表了一种前瞻性战略构建,对外来行业的发展做出有关趋势方面的预见和判断。

我借鉴了《抖音×Socialbeta 2025年轻人情绪消费趋势报告》中的创新,增加了超越需求(Transcendence Needs):

帮助他人实现潜能,超越自我,如利他主义或精神追求,升级细化了马斯洛需求理论。

借助马斯洛需求的层级架构,既可以在宏观层面研究特定时间内目标人群整体需求的变化路径,也可以根据一个具体产品的不同属性,来判断所对应的需求层次。

“品质”强调的是产品核心功能层面,强调品牌所代表的功能、材质、工艺、历史、价格等;

“品质”用来对应产品核心功能层面,如果用一个英文单词描述,我选择用:“Quality”。强调品牌所代表的功能、材质、工艺、历史、价格、使用者身份象征;

同样是酱香型白酒,茅台和其他品牌同样香型白酒单从口感判断就完全不在一个层次;

“品格”对应外在视觉风格层面,如果用一个英文单词描述,我选择用:“Personality”或者“Character”。

它强调品牌所拥有的个性、风格、形象等方面的联想,尤其体现在产品外观设计、营销物料视觉呈现上;

“品位”对应品牌所蕴藏的人文内涵和价值观,和品牌发源地的族群历史、传统习俗、生活方式、宗教信仰、艺术风情以及企业通过长期经营形成的价值观念等息息相关。

可口可乐的广告长期将品牌与美国核心价值绑定,是美国生活方式的世界性标志。

“品德”对应企业在关乎人类和社会重大议题的立场层面,如果用一个英文单词描述,我选择用:“Morality”或者“Virtue”,强调企业所拥有的观点、立场。

“品德”偏重社会意识形态,是在公共生活、行为层面对某种准则或者规范的认可认同,比如对环保的认同、慈善的认同,表现在对普世价值和社会事件的态度和反应,这个层面的差异已经和产品脱离了关系。

从低到高分别是赞许、赞赏、赞慕、赞颂,从基础效用(产品功效)到精神共鸣(身份认同),对应马斯洛需求理论。

品德(道德责任)→赞扬(崇敬)案例:Patagonia环保行动获社会尊敬;

四个层级的顺序和大小,分别代表了品牌体系打造的优先程度和比重,并对应传递出影响力在公众面前的显著程度。

这两张图片之间靠马斯洛需求建立链接,组合使用,就能搭建起一套企业营销破局的执行框架。

四个层级逻辑自洽,当功能需求(右塔基座)可被轻易满足时,品牌立场(左塔尖)与自我实现(右塔尖)的契合度成为终极壁垒。

用户购买的从来不是手机,而是“Think Different”的精神通行证。

作为工科出身的品牌从业者,我注重探索营销、品牌的内在根源和逻辑,并做过这样的总结:

这种机会存在的背景是消费者、科技、媒介主导的营销生态不同以往,而且新品牌要在商业上取得成功,有可以依赖的科学的营销方法和底层逻辑。

在今年3月份中国油料产业分会会长办公会的分享上,我曾提出,中国油料企业发展面临的共同障碍,是缺乏系统的品牌策略。

尤其是行业内一些初创企业、中小企业,在品牌方面可以说要有长时间且大量的工作要做。

首先说明,对一个具体的企业,营销从来都是组合拳,要有节奏安排,有力度调整,有时候要直拳摆拳结合,有时候要虚晃一招,有时候要闪躲防守。

下面的内容,不是针对某一家企业提供统性解决方案,而是结合本文第4部分介绍的消费品突围的底层逻辑和分析工具,讲讲我从产品、品牌、用户沟通方面的一些思考和输出,偏重示意。

食用油的产品突破创新,最容易被公众感知到的一是食用油品类创新,比如从公众熟知的普通植物中提取油脂;

还比如工艺的提升,让大豆的出油率大幅度提升,由此通过成本降低提升了品牌竞争力。

我们对照“产品决策坐标系”的结构,通过梳理食用油行业发展历史,我们提取两个公众可以感受到的革命性事件。

第一,90年代初,益海嘉里和中粮等企业开启中国食用油小包装,终结散装油主导时代,推动食用油卫生标准升级,堪称“食用油行业第一次创新革命”

第二,本世纪初,以金龙鱼、长寿花为代表的品牌推出的稻米油、玉米胚芽油等全新油脂品类,提升了中国人油脂供应的多样性、稳定性、安全性。

这两个标志事件,都有共同的特点,那就是都处于马斯洛需求理论的”生理和安全“两个层面。

未来食用油产品的创新,依然可以围绕生理、安全需求展开,比如开发能降低健康风险的食用油产品。

但与此同时,还可以朝着满足消费者更高层次,比如:融入与爱、尊重、审美、求知、自我实现等更高层级迈进。

前面曾提及,今年全国两会期间,国家卫生健康委员会明确指出,实施“体重管理年”三年行动,是普及健康生活方式、强化慢性病防治工作的重要举措。

这对食用油行业来说是一个非常有价值的信号,说明市场有强大的消费需求,同时政策上会有资源上的支持。

对于食用油企业来说,应该解读这个信号并转化成机会,针对健身人群、体重敏感人群,研究是否可以利用中链脂肪酸加速代谢的概念,开发或者包装产品。

先从细分人群入手,在某一个垂直领域寻求突破,树立自己的品牌形象,这是品牌定位理论的常规打法。

比如针对银发族,他们高度关注心脑血管的健康,如果能在不违反现行法律或政策的情况下,开发相关产品并完成用户沟通,体现对老年人群的关爱,那无疑是产品突围的机会。

说完老人,还有儿童、婴儿的需求需要满足,建议我们的行业厂家,可以考虑和妈妈网这样的专业母婴类媒体、平台合作,完成并实现需求调研、数据背书和渠道拓展,开发针对儿童、婴幼儿的产品,满足父母对孩子的爱。

现在年轻人讲究独立,怎样精准匹配独处场景,呼应Z世代偶尔疲惫需自我调节时便捷下厨的需求,对食用油企业来说是课题也是机会。

和预制菜企业跨界组合,比如开发 「减压烹饪套餐」:食用油+预制菜+解压神器(如捏捏乐调料罐),主打“15分钟治愈厨房焦虑”。

针对人群,也不一定全是产品原料和功能上的创新,针对年轻注重情绪价值,是否可以考虑结合盲盒的概念,或者从包装上着手,或者和潮玩品牌合作,为年轻人提供“非确定性体验”带来的情绪价值。

针对情侣,开发“搭子组合”套装,将互补油品(如橄榄油+坚果油)组合成“烹饪搭子礼盒”,附赠双人食谱卡,强化共同下厨的仪式感,这算不算新的灵感呢?

商品的稀缺和专属是满足被尊重需求最直接的方式,中国连续创业者杜国楹深谙此道,他的小罐茶、8848手机都是针对满足”被尊重需求“开发产品的典型案例。

这个层面的创新,我留给阅读这篇文章的朋友,希望你和我一起思考,建议从”稀缺、专属“这两个关键词出发,开发一款食用油产品,满足特定消费者被尊重的需求。

但每个人的未知领域不尽相同,但对食用油消费者来讲,他一定对他入口的食用油背后的企业很感兴趣,他希望更全面的了解企业。

基于产品,我们可以增加一个二维码,用户通过扫描二维码进入食用油企业的自媒体,利用区块链技术能让用户回溯跟踪产地来源,企业可以通过趣味的方式对自己产品进行全面科普,还可以借机完成和用户的互动和关系加深。

继续发散,我们还可以和“得到”这样的平台合作,比如提供像罗振宇最近推出的《文明》节目的观赏权限,就能同时满足用户被尊重和求知的需求。

再发散,今年3月份,我们陪同浙江一家食用油企业参观杭州新华三的时候,我就建议这企业的老板,利用高科技企业的技术方案,让任何地方的人都可以对企业云旅游,让每个有兴趣的消费者都成为云监工,让消费者参与到日常管理中,无疑是打消消费者对食品安全顾虑的最好手段。

针对年轻人的油品,在设计美学包装上可以多下功夫,加点“治愈”小心思,让包装更走心:

瓶子上画点城市插画,写句戳心窝的话,比如:“煎炒之间,自有平和”;或者“远方山川湖海 身边厨房与爱 ”;

这样解构品牌,不是要从学术角度给品牌重新定义,而是用来更深刻、透彻的理解品牌,理解品牌管理的核心是优化消费者从品牌元素联想到的品质、品格、品味和品德,让我们日常的品牌传播工作有清晰方向。

但是,虽然最理想的状态是品质、品格、品味和品德共同发挥作用形成良好营销生态,但囿于营销工作的复杂性和多样性,企业要真正实现四品统一运作殊难实现。

我们找一个这方面做的很好快消品牌做例子,以我最熟悉的红牛举例,我们从4个层面逐个解读。

品质:红牛作为最早被人熟知的功能饮料,以“提神醒脑 补充体力”被人熟知,这也是他的产品定位,并集于此展开品牌定位,有了那句著名的口号:“困了累了喝红牛”,指向性和暗示性非常强烈。

为了给人让人对品质方面的信服,红牛一直利用马口铁在外包装,在任何人都能解读出信息的视觉层面给人可靠的暗示。

品格:以提供能量为功效的功能饮料,红牛有明确的品牌个性:力量 能量 活力 激情,这四个关键词指导约束了红牛产品外包装、传播物料的主视觉、辅助图形和标志元素。

在任何场合红牛的宣传物料都有很高的辨识度,红牛红、红牛黄、撞牛、极限运动和体育元素形成自己的风格。

品位:基于长期一以贯之的传播,红牛的品牌有了自己的独特品牌文化:不畏困难 直面挑战。

品德:在国家和社会遭遇重大事件时,红牛除了参与常规的扶危救困、赈灾捐款表达品牌立场,还结合自己的品牌形象展现社会责任感。

在视频突起的年代,我曾经策划过一档栏目-「红牛能量学院」,邀请一些知名的跑步、滑雪、街舞运动员出镜,录制教学视频,在各个视频平台供网友免费观看学习。

举红牛的例子,不单是我服务过这个品牌,更重要的是,红牛这品牌旗下可以看做只有一个黄罐大单品,而且经过20几年的长时间积累,才达到定位、个性、文化、立场的统一。

所以对寻求突破的食用油企业,千万不要追求同时完成品牌优势金字塔模型里的四个层次,先把品牌定位和品牌个性做到统一就已经小有成就。

下面我从一个通俗易懂的小案例入手,来展示如何从品牌角度寻求创新的突破口。

假设有一个食用油企业,地址在湖南的洞庭湖畔,要通过开发一款针对年轻人的新品类,在壁垒森严的食用油市场打开缺口,树立自己的品牌形象。

比如从产品的形态和包装上,以喷雾油、胶囊油来和年轻人习惯的预制菜、空气炸锅适配。

包材或标签设计配色上要更有清新治愈的感觉,配上一些和传统食用油品牌区隔的文案:

在产品介绍上,强调优质来源采用洞庭湖畔的油菜花,该区域水质良好,是对水质要求最高的江豚的栖息地,以此彰显产品原材料的独特。

在电商页面上还可以介绍每年会从食用油销售输入中拿出一部分,捐给江豚保护基金,彰显企业的社会责任。

这样从品牌定位、品牌个性、品牌立场等方面就形成了统一,后续利用渠道和传播,来展示自身的产品优势,强化自身的品牌形象。

当然规划并打造一个品牌体系是非常复杂且繁重的工作,上面的内容不过是振裘持领。

渠道和传播是在产品规划和品牌体系搭建完成后最重要的工作,因为篇幅的限制,渠道部分不在这里展开,我只讲下我对利用传播实现品牌突围的一些宏观想法。

这些年我在各种场合讲过,我们无论作为外部专家还是职业经理人,其实都是帮企业解决问题。

解决问题的前提是正确定义问题,比如很多老板都会说他要好好做品牌,但他没说的是他希望用最小的成本做品牌。

很多老板喜欢听听外部专家意见,但真正的需求是他希望用专家的正确来证明他的正确。

回到品牌传播这个议题,多数一线从业者最容易想到的两个词一定是媒介和创意,甚至还有审美。

这些年营销界把效果营销提到了空前的高度,虽然这无可厚非,但我要说的是,如果你想打造一个品牌,一定不要忽视传统广告价值和力量,所以企业一定要平衡各方诉求,确定广告和效果营销的预算比例。

第二个账,是要对微博、微信、小红书及短视频的内容运营给以合理预期,这样说吧,这类自媒体的价值在于背书和用户沟通,想要依靠内容运营达成高回报的营收目标,对多数企业都不现实,当然头部强势品牌除外。

这两个是宏观上的算账,是老板要算的账,这两个账,一大一下,但考验老板的布局和思考能力。

我们继续以上面提价的洞庭湖畔的一个菜籽油品牌为例,讲讲传播实物层面的中观布局。

这个产品主要面向以Z时代为代表的年轻人,那我们就要分析他们具备哪些和父辈不同的特质。

中国Z世代(1995-2009年出生)和他们的父辈(多为60-70后)在成长背景、价值观和行为模式上的深刻差异,正在重塑消费市场的底层逻辑和沟通方式。

成长于物质匮乏时代,经历改革开放初期的经济红利,信奉勤劳致富,安全感源于体制内工作、房产和储蓄。

生于物质丰裕但竞争白热化的时代,面临“三座大山”(房价、教育、医疗)的重压。

一线,学历贬值导千万高校毕业生争夺有限岗位,35岁失业危机成为集体焦虑。

享受互联网红利,却也深陷信息过载和社交比较的困扰,比如营销种草带来的决策混乱。

职业路径高度标准化(求学-工作-退休),追求铁饭碗,将工作视为谋生手段,服从安排,把忍耐996文化视为美德。

意义驱动:大多从事与专业弱相关甚至不相关工作,将“兴趣变现”视为理想,如自媒体、数字游民。

消费注重实用性与性价比,奢侈品被视为社会地位象征(如购买名表、皮包),消费行为谨慎且计划性强。

情绪价值优先:情绪型消费(旅行),为小众爱好豪掷千金(如收藏盲盒、虚拟偶像打赏);

概括地说,Z世代的“个体觉醒”受互联网平权启蒙,拒绝被宏大叙事绑架,他们喜欢为消费赋予意义。

通过对Z世代和父辈在各个维度的比较,在针对Z世代的产品、品牌、传播的营销生态布局上,给我们这样的提示,

与此对应,食用油产品的品牌人设,要从权威象征转换成共生伙伴,放弃以前的说教式沟通,

比如在抖音平台发起#花式倒油大挑战,利用流量思维,模仿酒吧调酒、海底捞服务员扯面,鼓励网友创新倒油姿势,辅以奖励机制,排名靠前者可以获得“免费用油特权卡”。

比如用痛点击穿话术发起反油腻营销:奶茶只要三分糖的年轻人,凭什么要吃几十年前的古董食用油?

新时代的油瓶,装的不再只是油脂,更是土地的故事、科技的智慧与生活的仪式感。

也要建立清晰认知,食用油新品牌要实现突围,不是替代金龙鱼等传统品牌,而是用「地域生态×健康科技×情绪设计」重构产业价值公式:

对于行业来说,食用油新品牌要破局、要崛起,必然遭到传统品牌的围追堵截,甚至会遭受非常规手段打压,但历史总是一直向前:

对我个人来讲,我知道文章一定有各种疏漏,诚挚希望得到各领域专家的指点,并以这句偈语共勉:

咖啡与茶 两种文化 两种生活 两种场景 两种人群 大咖品茶 记录行业大咖的品牌观察